どーも、おがわです。

私は合気道の道場を京都と大阪で運営しています。

実は前から疑問に思っていることがありました。

武道の道場には神棚が置かれており、稽古の前後にかならず神棚に礼をしてから稽古を行います。

お恥ずかしながら、あまり深く考えず、この行為を繰り返してきました。

なので、

今回改めて、武道と神棚の関係に関して、調べて簡単にまとめたいと思います。

神棚とは?

神棚・神具の配置について

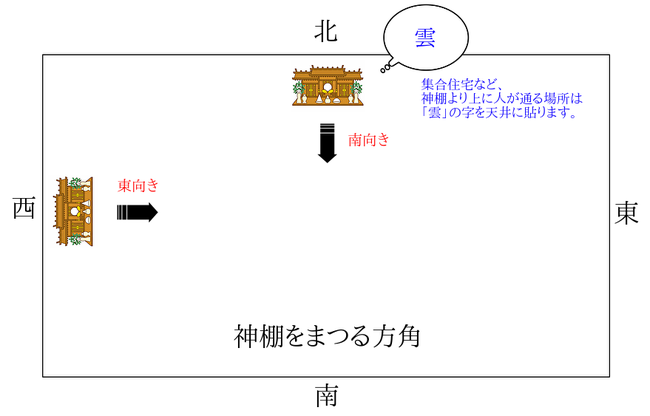

神棚を置く方角は?

神棚は南の方か、東の方を向いていないといけません。

つまり、上記の表のように、

神棚は北か西に設置するのが正しい方法となります。

【神棚の設置場所】

北 →南向き

西 →東向き

■天井に雲の字を貼る場合は?

ちなみに

集合住宅など、神棚より上に人が通る場所は「雲」の字を天井に貼ります。

神棚の上に人が通るのは失礼ですし、本来、神棚は家の中で、一番天に近い場所にあるべきだとされています。

その対処法として、「雲」の字を貼るのです。

道場に神棚を置く理由とは?

それでは本題です。

武道と神棚

一見、関係なさそうですが、なぜ道場に神棚がまつられるようになったのでしょうか?

■実は道場に神棚をまつるようになったのは明治時代から

意外なのでですが、

道場に神棚をまつるようになったのは、明治時代からです。

武道も神道をすごく長い歴史があるので、この情報がすごく意外ですよね。

これは江戸時代が終わり、明治天皇を中心に新政府を運営していくにあたり、国家神道を推し進めました。

天皇制を強固にするための、精神的支柱に国家神道を普及しようとしたそうです。

このような背景もあり、1936年頃に、文部省管轄下の学校は、道場への神棚設置を義務付けられました。

昭和11年(1936年)に、文部省は管轄の学校に

「道場ニハ神棚ヲ設クルコト」

と通達をして、学校の道場への神棚設置を義務化しました。。

江戸時代までは道場に神棚はなかったが・・・

では江戸時代までは、道場にて神様をまつっていなかったかというと、そうではありません。

道場の正面には「鹿島大明神」と「香取大明神」という二柱の神名を書いた掛軸が飾られていました。

この二柱は日本の神話において、武芸の神とされています。

そして、幕末になると尊皇攘夷の思想が高まったことから新たに「天照皇大神官」を中央に加えて

三柱の掛け軸を飾るようになったそうです。

武道の国際化により、神棚を置かない道場も増えています。

今でも、神棚をまつっている道場もありますが、あえてまつっていない道場も増えています。

現在、日本武道を愛好する海外の方が増えています。

私は京都で合気道の道場をしておりますが、年々海外の合気道家が増えているように思います。

そういった流れの中で、宗教上の理由から、稽古の前後に神棚に礼をすることはできないかたもおられます。

神棚をまつるべきか、まつらないべきか

どちらも正しいと思います。

現段階で、私は道場に神棚をまつっていますが、宗教的な意味合いはなく

「合気道の先人たちへの感謝」

の意味での礼だと考え、説明していこうかなというのが、

現段階での私の考えです。

おすすめのブログ

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。

合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。

2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。

あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。

↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓

また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しもしております。

↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。

コメントをお書きください

そうだったんですね! (金曜日, 28 1月 2022 21:24)

武道ってなんか堅苦しくって、好きじゃないのですが(古武道は好きです)、その理由が分かった気がします�

あの宗教くささが無理なんです�

明治期に作られたしきたりやらがうるせーっ���(笑)って思っちゃいます笑

シンプルに体の使い方を学ぶスポーツとして楽しめたらいいですね✨

味沢匠 (木曜日, 20 2月 2025 07:45)

初めまして伺いたい事が御座います。 何故 信教の自由が法律で認められているのに 道場などでは 神前に拝礼などさせるのでしょうか? 拝みたく無い人も居ますよね? うちは 仏教ですから 子供の頃に通ってた警察の柔剣道クラブで やらされていました。おかしいと思います。