どーも、合気道合心館のおがわです。

では引き続き「兵法家伝書(へいほうかでんしょ)」の殺人刀の巻の内容をご紹介します。

作者は柳生宗矩(やぎゅうむねのり)です。

宗矩は名僧沢庵と交流のあった剣豪です。

昔に書かれた本ですが、現在の武道家も必見の内容になります。

ではでは・・・・

兵法家伝書(へいほうかでんしょ)

江戸幕府初期の将軍家兵法師範にして、参謀的な官僚(大目付)の地位にあった柳生宗矩が、当時の先駆的な剣の道、新陰流の剣理を大成した書。

江戸時代、天下泰平の世を迎えたとはいえ、幕藩体制の基礎が固まっていたとはいえない家光の時代に、「力の政治」を断行するためには強い先導力と決断力がリーダーに求められた。

本書は、宗矩の兵法の教え子だった三代将軍・家光に、幕府要路という立場から、兵法の理を通して、強いリーダーシップを培うための「経世」の書として呈上したものでもあった。

『兵法家伝書』(「殺人刀の巻-指導者の道心」「活人剣の巻-心は自由自在」「無刀の巻-虚なる心の力」)に加え、宗矩に思想的な影響を与えた沢庵著『不動智神妙録』の抄訳も掲載。

混迷を深める今日に、指導者の心の錬磨のうえで、示唆に富む一冊といえる。

引用:Amazon

「兵法家伝書」の作者 柳生宗矩(やぎゅうむねのり)とは?

柳生宗矩は大和国(現在の奈良県)にて、戦国時代末期の元亀2年(1571年)に誕生しました。

宗矩は柳生新陰流の開祖である柳生宗厳(やぎゅうむねよし)の五男です。

父 宗厳は徳川家康に招かれ「無刀取り」を披露することになるのですが、その際に息子である宗矩も同行します。

それが縁となり、宗矩は家康に仕え徳川家の剣術指南役として江戸に柳生新陰流を広めたと言われています。

(父 宗厳が徳川家に仕えるように、言われましたが、高齢のために息子 宗矩を推薦しました。)

宗矩は関ヶ原の戦いへも参加します。

関ヶ原の後は徳川家光に剣術を教えることになります。

兵法家伝書 ~殺人刀の巻~ の内容紹介

それでは引き続き

柳生宗矩「兵法家伝書 ~殺人刀の巻~」の後編をご紹介したいと思います。

分かりやすく、図解で説明していきますね。

ではでは・・・

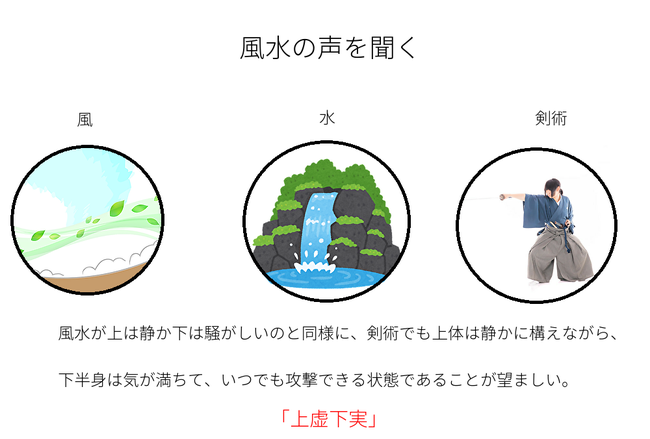

17)風水の声を聞く ~上虚下実~

「風水の声を聞く」という教えについて説明します。

上空で吹く風は無音で静かなものです。

それが大地の近くで吹く風は、木など物に当たって、騒がしく音を発します。

水も同様です。

上から落ちる水は無音ですが、落下して物に当たれば、音を発します。

剣術も、この風水の原理と同じでなければなりません。

剣術は上体は静かに構えながら、下半身は気が満ちて、いつでも攻撃できる状態であることが望ましいのです。

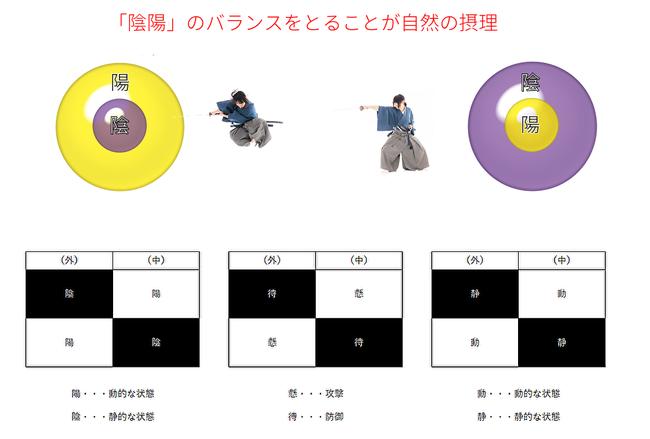

18)陰陽について

「陰陽」のバランスをとることが、自然の摂理です。

つまり、内面が激しく攻撃する陽の状態である場合は、外面は静かに落ち着いた陰の状態が好ましく、逆に内面が静かに落ち着いている場合は、外面は激しく攻撃する陽の状態が好ましいということです。

(内面も外面も陽の状態では、兵法が乱れるばかりです。)

たとえば、水鳥は静かに水面に浮かんでいるが、水の中では必死に水をかいています。

兵法もそれと同じです。

そして、そのような稽古を積み重ねていくうちに、内と外が調和して一体となり、兵法のこのうえない極地に至るのです。

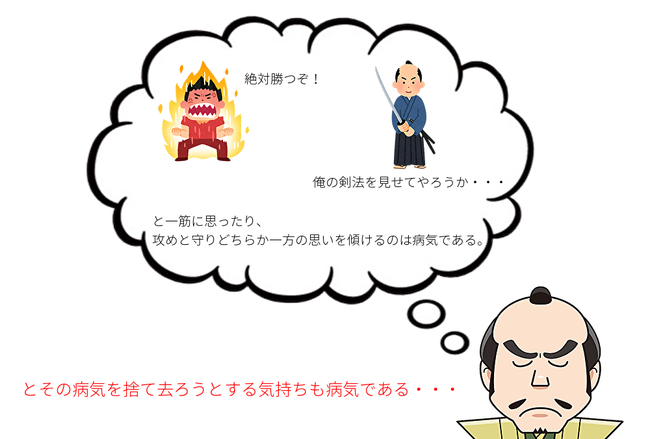

19)一つのことにとらわれるのは病気(執着の心)

一つのことにとらわれるのは病気です。

「絶対に勝つぞ!」

とか

「俺の剣法を見せたやろうか・・・」

と一筋に思うことは病気ですし

「稽古で積み上げたことを存分に発揮しようと」

一筋に思うことも病気です。

攻めと守りのどちらかに思いを傾けるのも病気です。

しかし、その病気になる考えを捨て去ろうとする思いも病気なのです。

何か一つにとらわれることなく、心の調和を求めることが、修行というものです。

※ここでいう病気は一般的な病気の意味ではなく、あくまで剣術における病気(一つのことに執着し、心の調和が乱れる事)の意味です。

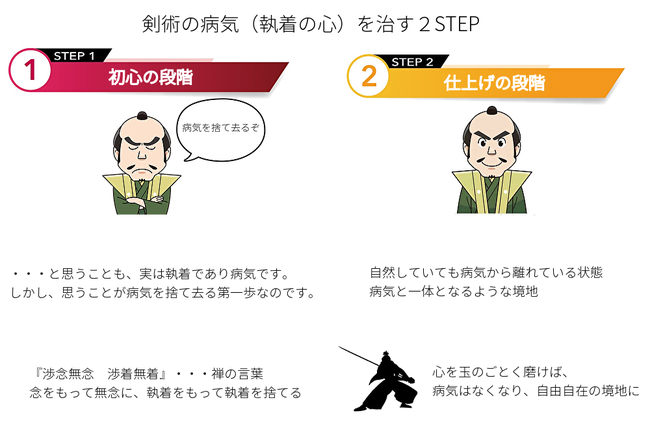

20)剣術の病気(執着の心)を治す2STEP

剣術における病気、すなわち執着の心を治すには二つの段階があります。

それは初心の段階と仕上げの段階です。

初心の段階では、禅の言葉で「渉念無念 渉着無着」というように、念をもって無念に、執着をもって執着を捨てるということが必要になります。

これだけ聞くと??ですか・・・

「無念になろう、執着を捨てようと」

思うことすら、剣術の病気なのですが、まずはそのように思わないと何も始まらないということです。

初心の段階ではまず「無念になろう、執着を捨てようと」思うことが大切になります。

そして次に仕上げの段階です。

この段階では、何も考えず、自然にしているが執着がなく、病気から離れている状態です。

心を病気にゆだねて、病気と一体となるような境地になります。

どの分野でも達人名人は、執着を捨てた、磨きぬいた玉のような美しい心を持っているものです。

その境地に至れば、自由自在に動くことができます。

修行者はその境地をめざすべきです。

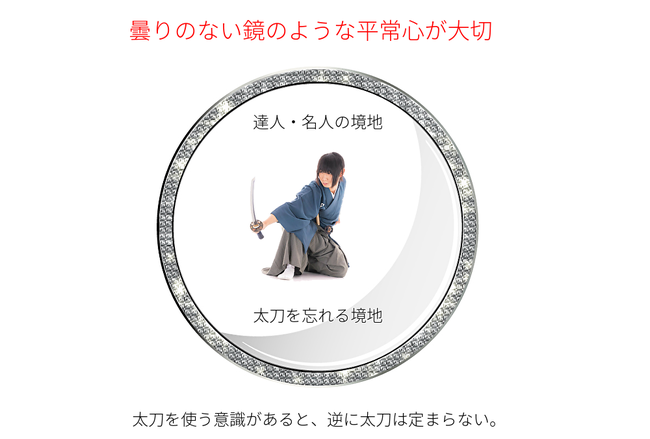

21)平常心の大切さ

剣術において平常心は大切です。

太刀を使おうと思う意識があると、逆に太刀は定まりません。

太刀を忘れて、平常心で剣術を行うことが大切です。

どの分野でも、気負わず平常心で物事を行う人が、簡単に成果を出すものです。

これが達人・名人の境地です。

達人・名人の心は一点の曇りもない鏡のような状態です。

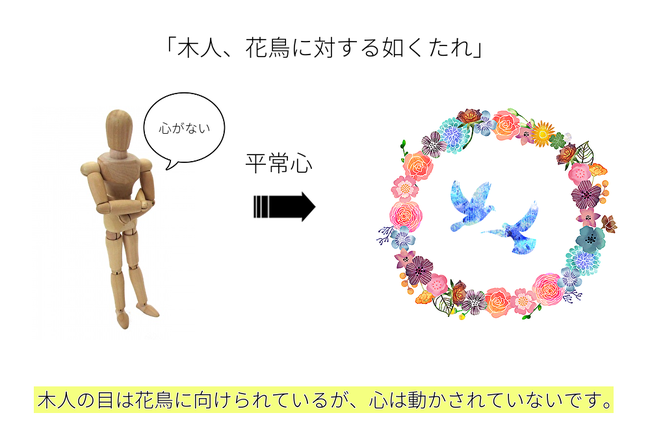

22)木人、花鳥に対する如くたれ

達人(悟り?)の境地を現した言葉として 、中国の唐の時代の在家禅者がこのように言っています。

「木人、花鳥に対する如くたれ」

木人の目は花鳥に向けられているが、心は動かされていないです。

木人にはそもそも動かされる心がないわけです。

太刀を扱うこともこれと同じです。

太刀に心を動かされてはいけません。

平常心を保つことが兵法の病を治すことに役立つのです。

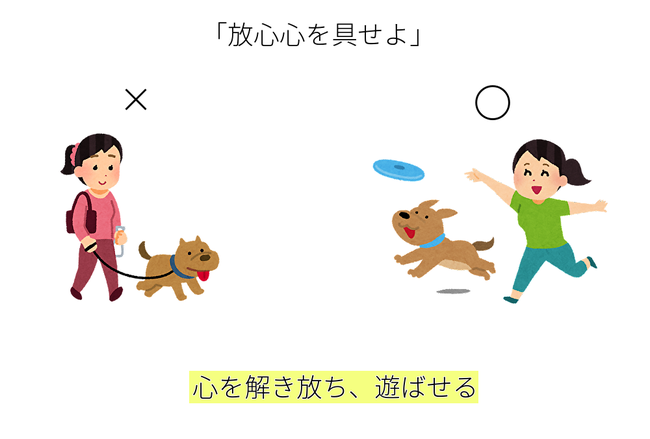

23)心を自由自在に遊ばせる

中国の元の時代の禅僧の言葉に「放心心を具せよ」という言葉がある通り、心は犬を放し飼いするように、縄をつけずに遊ばせるのが望ましいのです。

心をつなぎとめておくことは、執着につながり、心を自由自在に使うことができないのです。

24)心の安定

「敬」という言葉は一心不乱の意味で、儒教だけでなく、仏教にも用いられています。

これは心を一つのところに集中させて、他に散乱させない事ですが、これは心を安定させるために行うもので、元々しっかりと心が安定している人には必要のないことです。

(心を止めることは病気だと、宗矩は言っています。)

また、同じく密教の三密という修行法も、心を安定させるために行うもので、一度心の安定の境地を体験したものは、行を行う必要はなく、仮に世俗の塵の中にあっても、汚れることはありません。

これは仏法を極めた人の境地だと、沢庵和尚は教えているのです。

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。

合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。

2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。

あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。

↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓

また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しもしております。

↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。

コメントをお書きください