どうも、合気道合心館の小川です。

私たちは普段、合気道を「稽古」すると言います。

合気道を「練習」するとはあまり言いません。

もちろん、合気道を「練習」するも文脈としては、おかしくありませんが、合気道を「練習」すると「稽古」するとでは少しニュアンスが違う気がします。

そもそも

それ以前に、稽古ってどういう意味なのでしょうか?

なんだか、すごく気になったので、今回は「稽古」のあれこれをまとめてみますね。

ではでは・・・

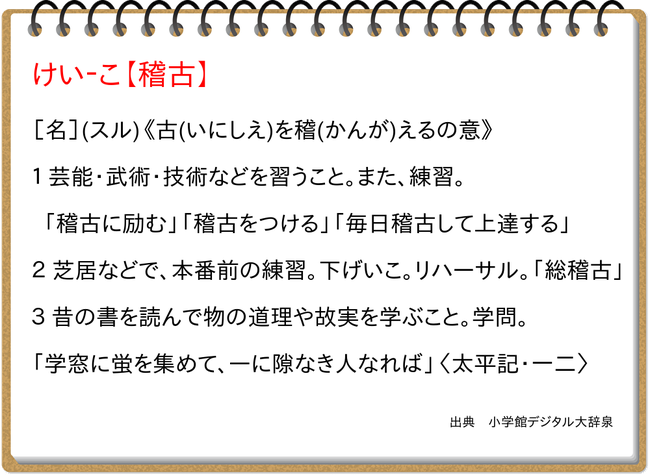

稽古(けいこ)の意味は?

稽古(けいこ)とは、広く芸道に共通して使われる、主に練習を指す言葉です。

現在では練習とほぼ同義で言われますが、

本来は「稽」は「考える」という意味の漢字です。

つまり稽古という漢字は本来

「古(いにしえ)」を考えるという意味になります。

稽古の語源は不明だが・・・

稽古の語源はいろいろな議論があるようです。

ここでは稽古という言葉が出てくる中国と日本の古典を紹介するにとどめておきます。

■書経(しょきょう)

「稽古」という言葉が出てくる書物で一番古いのは、中国の古典「書経」です。

書経は儒教の思想を記した四書五経の一つで、堯や舜という伝説上の聖人から秦の穆公にいたるまでの帝王たちの発言をまとめた古典です。

書経の「堯典」の冒頭に「曰若稽古帝堯」が見られます。

この文章の解釈はいろいろ議論されているようです。

「堯は古の道理に従い、それに就いてよく考えて実行した」と解釈するのが有力な説です。

これが稽古の一番古い表記ですが、これが現在使われている稽古の語源なのかどうかは、分かりません。

■古事記(こじき)

現存する日本最古の歴史書である「古事記」

この古事記の序文に次のような文があります。

「古(いにしえ)を稽(かんが)えて以(もつ)て風猷(ふうゆう)をすでに廃(すた)れるに縄(ただ)し、今を照らして以て典教(てんきょう)を絶えんと浴するに補(おぎな)わずということなし」

これは現代語訳にすると次のように訳すことができます。

「昔のことをよく学び、すでに廃れてしまった道や徳を見直し、今の基準とすべく失われかかっている尊い文献を補うために、この古事記を書き残しておく」

この序文より「稽古照今」という四字熟語ができました。

「稽古照今(けいこしょうこん)」・・・古から学び、今に照らし、現在の指針を見いだすこと

■古事記のおすすめ動画

稽古と練習はどう違うのか?

日本人なら「稽古」と「練習」はすこしニュアンスの違いを感じます。

「練習」より「稽古」の方が、どこか威厳があるようなイメージがあります。

加えて稽古には練習にない「技術だけでなく、精神も鍛える。」ようなイメージです。

やはり稽古には本来の「古(いにしえ)を考える」という意味がまだ現代でも強く残っているような気がします。

ただ自分が練習するだけでなく、昔からその分野に取り組んできた先人たちと自分を照らし合わせながら、それに近づこうと行うのが「稽古」なのかもしれません。

「稽古」の意味の英語はあるのか?

昔から学ぶというニュアンスを含む日本語の「稽古」とそのまま同じ意味の英語はありません。

練習や学習という意味合いの英語は以下のようなものが存在します。

〈練習〉 practice; training; exercise; a rehearsal (演技の)

〈学習〉 study; learning

色々な合気道の稽古のご紹介

稽古には、状況や方法により、色々な種類の呼び名があります。

お茶や日本舞踊、演劇なども練習することを「稽古」と言いますが、今回は私が稽古をしている合気道でよく行われいる稽古に限定して簡単にご紹介いたしますね。

代表的な稽古の種類をいくつかご紹介しますね。

■朝稽古(あさげいこ)

早朝に稽古を行う事です。

朝稽古を終えて、仕事や学校に行きます。

朝は稽古前に予定がないので、早起きはつらいけど、確実に稽古を継続できます。

(私は夜型なのできない。)

■越年稽古(えつねんげいこ)

大晦日の夜中から、元旦にかけて稽古をします。

稽古をしながら、新しい年を迎えます。

その後、お雑煮食べたりします。

年越し稽古や二年稽古とも言われます。

(年末年始はコタツと一体化して過ごしたいので、私はできません。)

■寒稽古・暑中稽古(かんげいこ・しょちゅうげいこ)

寒いときとか、熱いときに稽古をすることです。

寒さとか暑さで心身を錬磨します。

■型稽古(かたげいこ)

合気道に限らず、武道には型があります。

型稽古を繰り返えし、磨き上げる稽古方法です。

型には先人の知恵がつまっていると言われます。

■出稽古(でげいこ)

自分の道場とは違う道場のお邪魔してする稽古の事です。

参加する道場のルールや先生の方針に従って稽古とする事が大切です。

■掛かり稽古(かかりげいこ)

取り(技を掛ける人)が固定で、受け(技を受ける人)が交代でどんどんかかっていく稽古

剣道や柔道でも掛かり稽古がありますが、それぞれの武道で少しづつ方法が違います。

■見取り稽古(みとりげいこ)

先生や上級者に限らず、人の技を見て学ぶ稽古です。

ちなみに、武道は本来技は盗むものとされています。

なので、昔は自流派の技を決して、他には見せないようにしていたそうです。

■Zoom稽古(ずーむけいこ)

このご時世、Zoom呑み会だけでなく、ちょこちょこ聞きますZoom稽古

でも合気道はできるなら直接手を取り合って稽古をしたいものです。

はやくコロナが落ち着いて、思う存分稽古できる日が来ることを

稽古(古を考える)をするために先人たちの教えを勉強する

稽古には本楽、古(いにしえ)を考えるという意味があります。

ですから本当の意味で稽古をするためには、古を知らなければいけないのではないかと思います。

合気道を稽古する人は、師匠や先輩の教えに加えて、植芝盛平先生の本や「五輪書」や「猫の妙術」などの武道の名著も読む事も大切でないかなと思います。

さあ!古を考えよう!

私が読んだ武道の名著をブログでまとめています。

画像をクリックして、気になるブログを読んでみてくださいね。

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。

合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。

2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。

あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。

↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓

また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しをしております。

↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。

コメントをお書きください