どうも、おがわです。

良い道場を作るにはどうしたらよいか?

そもそも良い道場とはどのようなものなのか?

合心館京都を作って10年、ずいぶん悩み、考え続けたように思います。

指導方法や技の実力etc 以前に会員さん同士の良い人間関係が重要なのではないかと、なんとなく考え始めていたころ、代表的日本人という本の中で二宮尊徳(二宮金次郎)に関して詳しく知りました。

(学校の七不思議で主役級の二宮金次郎です。)

多くの荒廃した農村を見事に立て直した二宮尊徳の「報徳仕法」に何かヒントがあるではと思います。

まだ、その答えは出ていませんが・・・・

今回は、お弟子さんが尊徳の話をまとめた二宮翁夜話という本の中から「水車のたとえ」を紹介すると共に合気道の稽古に関して考えたいと思います。

なんかうまくまとまらんかったので、ご了承ください💦

1)二宮尊徳の「天道」「人道」は別だという考え方

二宮尊徳の思想は、天道と人道は分けて考えるべきだというのが特徴です。

天道と人道をしっかり分けて考えるべきなのです。

■二宮尊徳の言葉

天には善悪はないから、稲と莠の区別をしない。

種のあるものはみな生育させ、生気のあるものはみな発生させる。

人道はその天理に従うけれども、そのうちにそれぞれ区別をし、稗や莠は悪とし、米や麦は 善とするように、みな人身に便利なものを善とし、不便なものを悪とする。

そこに天理と異なるところがある。

引用:二宮翁夜話 (中公クラシックス) (p28) 中央公論新社.

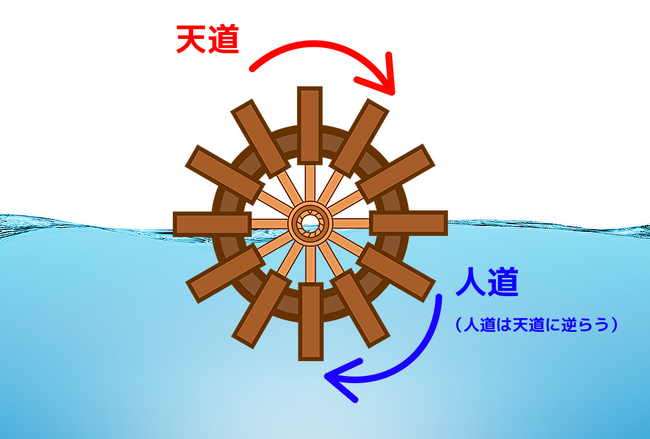

2)水車のたとえ

人道は天道に逆らう行為です。

先程の農業の例でいうと、天は稲も雑草も区別なく育てます。

しかし、人間にとって稲は良い植物、雑草は悪い植物です。

なので人間は勤労により、天道に手を加えて、雑草をのぞき、稲が育つのを助けます。

これが人道です。

天道はすたれることはありませんが、人道は何もしなければすたれていきます。

なので、人は勤労を大切にするのです。

しかし、天道をまったく無視して、人道ばかり通すと現代社会で起こっている行き過ぎた経済活動による環境破壊のような状態になるのではないかと思います。

二宮尊徳は「人道は中庸(バランス)を尊ぶ」と言っています。

■二宮尊徳の言葉

翁はこう言われた。

人道はたとえば水車のようなものである。

その形の半分は水流に従い、半分は水流に逆らって輪が廻る。

全体が水中に入れば廻らないで流される。

また水を離れれば廻るはずがない。

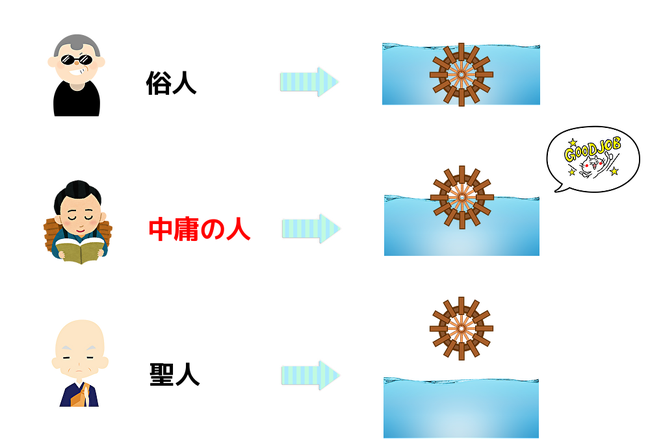

仏教でいう高徳といわれる人のごとくに世を離れ欲を捨てた者は、たとえてみれば水車が水を離れたようなものであり、

また凡俗の人たちが教義も聞かず義務も知らず私欲一つに執着するのは、水車全体を水中に沈めたようなもので、いずれも社会の用をしない。

それゆえ人道は中庸を尊ぶのである。

水車の中庸は、ほどよく水中に入って、半分は水に従い、半分は水流に 逆らって、運転がとどこおらないことである。

人の道もそのように天理に従って種を蒔き、天理に逆らって草を取り、 欲に従って家業を励み、欲を制して義務を思うべきである。

引用:二宮翁夜話 (中公クラシックス) (p28-29) 中央公論新社

3)人道は中庸を尊ぶ

二宮尊徳の弟子である福住正兄が、尊徳の言葉をまとめた「二宮翁夜話」という本の中に、尊徳が天道と人道の説明のためにした「水車のたとえ」が出てきます。

二宮尊徳の「天道と人道」の哲学を理解するのに、一番わかりやすい例えだと思います。

4)二宮尊徳(にのみやそんとく)とは?

江戸時代後期の農政家であり思想家。

相模国の人で、通称は金次郎。

合理的で豊富な農業知識の持ち主で知られ、小田原藩・相馬藩など諸藩の疲弊した農村の復興に尽力した。

「天保の改革」を断行した老中・水野忠邦に登用され幕臣となったが、日光地方の荒廃した村々の復興に従事中、病死。

農業技術と道徳を結び付けた「報徳仕法(尊徳仕法とも)」すなわち報徳思想(受けた恩徳に報いる考え方)にもとづく農村復興策を説き、教えた。

その思想・行動は弟子たちに受け継がれ、尊徳の死後にも影響を与えた。

ちなみに報徳教とは、道徳と経済との調和実行を説いた尊徳の教えのこと。

明治以降、国定教科書や唱歌などにも登場した。

■二宮尊徳の動画

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

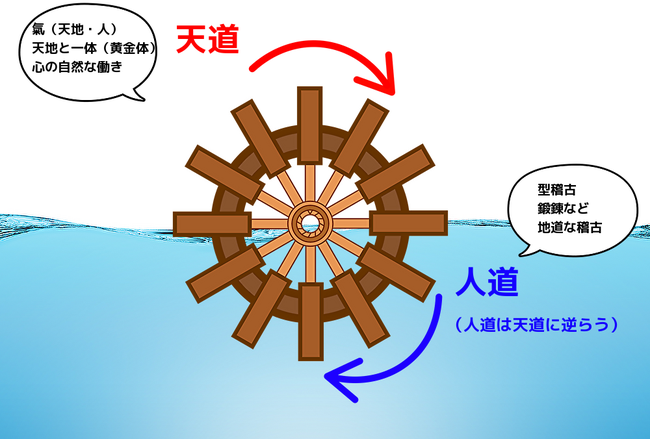

5)「水車のたとえ」で合気道について考える。

合気道には地道な型稽古と高いレベルのこと(氣や心など)がありますが、時にこの二つが時に相反するように感じことがあります。

ですから、修行者はその一方に軸足を置いている場合が多いかと思います。

いきなり、生まれ持った氣や心の働き、重力など天地のはたらきを利用すれば良いというのであれば、稽古しなくてもみんな達人です。

でも現実はそうではないです。

一方、そのようなことを全く無視して、ただ型稽古を重ねれば良いというのでは、合気道として少し物足りない気もします。

■私は中庸のスタンスを取ります。

私は合気道修行者としては中庸のスタンスを取っています。

ただ氣や心など天道で例えたの部分に関しては、本来天地や人間に備わっているものなので、特に普段取り立てて言わないで良いと考えています。

(草が成長するということは、人がどうこうできるものではない。)

人道で例えた地道な稽古に注力すれば、自然に高いレベルのことも技の中に出てくると私は考えています。

二代目道主 植芝吉祥丸先生が演武会でのお話でこのようなことを言われていたのが心に残っています。

「最近、合気道の中で氣が流行っていますが、氣は稽古の中から自然に出てくるものなので、別段取り上げる必要はない。」

私はこの考え方に共感します。

これは心の働きにも言えると思います。

稽古を積み重ねる中から自然に技に、氣や心や天地の働きが、出てくるようにすればいのではないかと考えます。

もちろん、これは他の考え方を非難するものではなく、それぞれの道場のお考えを尊重します。

ただ、現段階では私の稽古はそのような考え(哲学)を元に行っています。

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。

合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。

2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。

あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。

↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓

また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しもしております。

↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。

コメントをお書きください