どーも、おがわです。

武道の世界ではよく「鍛錬(たんれん)」と言います。

鍛錬とはどういう意味なのでしょうか?

スポーツでは練習といい、鍛錬と言わないですよね。

仕事などでは、訓練といい、鍛錬とは言いません。

「鍛錬」は練習や訓練とはすこしニュアンスが違うように思います。

というわけで今回は「鍛錬」についてあれこれ調べてみようと思います。

ではでは・・・

鍛錬(たんれん)の意味は?

1)鍛錬の意味は?

・きびしい訓練や修養を積んで、技芸や心身を強く鍛えること。

・金属を打って鍛えること。

鍛錬は「人間」を鍛えるという意味と「金属」を鍛えるという二つの意味があります。

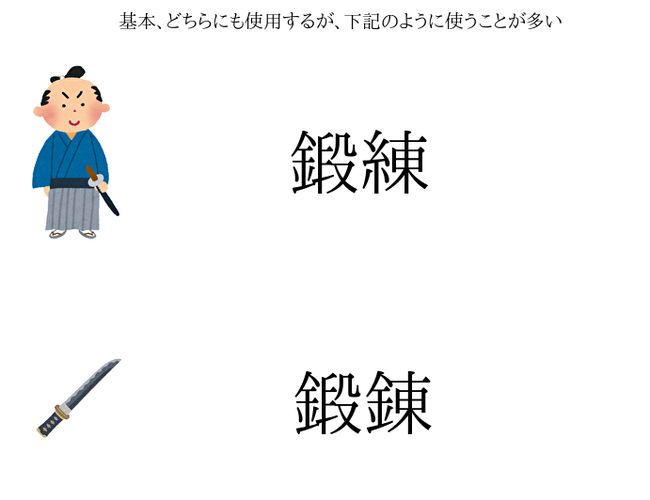

ちなみにたんれんは「鍛錬」と「鍛練」と二つの感じがあります。

どちらも同じ意味になりますが、刀など金属を鍛える場合は「錬」の字を、人を鍛える場合は「練」の字を使うことが多いようです。

2)鍛錬の類語は「修練(しゅうれん)」

「修練(修錬)」とは人格や技芸などが向上するように心身を厳しく鍛えることを意味しており、鍛錬とほぼ同じ意味になります。

3)鍛錬は英語でなんという?

■鉄を鍛える

temper / forge

(例)

How is steel tempered? (鋼鉄はどのように鍛えられるのか?)

to continue to forge metals (金属を鍛え続ける )

■人間を鍛える

discipline / training

(例)

discipline oneself (自己を鍛える)

go into training (練習を始める)

日本刀を作るための「鍛錬」工程

日本刀を作る過程で、「鍛錬」という非常に重要な工程があります。

熱した鋼を折り返して、大槌でたたくことにより、不純物を取り除き、炭素量を均一化させることを目的とした作業が「鍛錬」です。

鍛錬するほど鋼は硬くなります。

しかし、鍛錬が多ければ多いほど良いというわけではありません。

どのくらい鍛錬を行なうべきなのか、刀匠の腕の見せ所になります。

【映画】 日本刀 〜刀剣の世界〜

ゲーム「刀剣乱舞」の大ヒットをきっかけに「刀剣女子」が流行語大賞にノミネートされるなど、年齢・性別を超えて注目を集めはじめている日本刀を題材にしたドキュメンタリー。

明石国行、童子切安綱、三日月宗近といった国宝をはじめとする25振りの名刀にスポットを当て、その持ち主である武将たちとの数奇な運命を振り返るとともに、古くから受け継がれてきた日本刀の製造工程を紹介。

奈良県無形文化財に認定されている刀鍛冶師・月山貞利氏や、人間国宝の刀研磨師・本阿弥光洲氏を取材し、匠たちの秘伝の技を映し出していく。

ゲーム「刀剣乱舞」で三日月宗近役を務めた声優・鳥海浩輔がナレーションを担当。

引用Amazon

「鍛錬」は宮本武蔵の言葉から・・・

「千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす。」

これは宮本武蔵の「五輪書」に書かれている有名な名言です。

これが「鍛錬」の語源になっていると言われています。

「鍛」・・・千日(約3年)

「錬」・・・万日(約30年)

武道の上達にはそれくらい長い時間をかけて、地道な稽古が必要だということです。

宮本武蔵ですら、それくらい時間がかかるのだから、私たちはどっしり腰をすえて、地道な稽古に取り組まないといけないですよね。

なんでも結果を急ぐ、現代人には武道は合わないとの意見はあります。

私はだからこそ、現代人に武道が必要だとも思います。

■宮本武蔵の「五輪書」のブログ

「五輪書」は宮本武蔵の著した兵法書です。

現在でも愛読する人は多く。

武道家だけでなく、スポーツ選手やビジネスマンなどにも多くの気付きを与えている名著です。

以下は私が簡単に内容をまとめたブログになります。

画像をクリックしていただくと、該当にブログに飛びます。

ぜひ、あわせてお読みくださいね。

「鍛錬・練習・訓練」の違いは?

「鍛錬・練習・訓練」という三つの言葉は、全て鍛えるという意味です。

しかし、微妙にニュアンスの違いを感じます。

三つの言葉を辞書でひくと以下の通り

■鍛練・・・修養・訓練を積んで心身・技能をりっぱにすること

■練習・・・学問・技芸などを、くり返して習うこと

■訓練・・・習熟させるため、実際にその事をさせて鍛えること

ここからは、私の考えですが、三つの言葉の違いは

自主性の違いだと理解しています。

鍛練>練習>訓練

で自主性が大きくなるように思います。

訓練は上の人からやらされるもの、練習はやらされたり、自らもするもの、鍛錬は自らの向上に為に、進んで行うもの

鍛錬は肉体や技能を鍛えることに加えて、加えて精神面(人間性)の向上も行うというニュアンスがあるように思います。

武道は訓練でも、練習でもなく、鍛錬であるべきだと思います。

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。

合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。

2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。

あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。

↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓

また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しもしております。

↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。

コメントをお書きください